I. Origines de la Réformation

|

L |

es vocables « Réforme » ou « Réformation » n’étaient pas nouveaux au 16e siècle. « Il y a des mots slogans qui cristallisent les espérances et qui mettent les hommes en mouvement. C’était le cas du mot « réformation ». Depuis le 13e siècle, il mobilisait aussi bien les gens les plus simples que les hommes d’État, les théologiens et les hommes d’Église. Il servait à désigner le rétablissement ardemment attendu d’un état originel dans l’Église et dans la société. […] Ceux qui attendaient une réformation ne manquaient pas de critiquer l’état de l’Église. Depuis le 13e siècle, sous l’influence notamment des ordres mendiants, on stigmatisait son style de vie et on prônait la pénitence et la pauvreté [1]. » Dans le langage d’aujourd’hui on dirait : « nous recommandons une prise de conscience sérieuse et de la simplicité ».

Ce retour à

la simplicité comme aux implications de l’Évangile fut le message proclamé au

12e siècle par un riche commerçant de Lyon, Pierre Valdo.

Après ![]()

![]()

avoir découvert la véritable beauté de l’Évangile dans la vie et

l’enseignement de Jésus, Pierre Valdo renonça à sa fortune pour se consacrer,

avec un petit groupe de sympathisants, à la prédication de la Bonne Nouvelle, à la traduction et à la diffusion des Saintes Écritures en langue populaire.

avoir découvert la véritable beauté de l’Évangile dans la vie et

l’enseignement de Jésus, Pierre Valdo renonça à sa fortune pour se consacrer,

avec un petit groupe de sympathisants, à la prédication de la Bonne Nouvelle, à la traduction et à la diffusion des Saintes Écritures en langue populaire.

Les autorités catholiques romaines s’opposeront radicalement à l’action de ces « va-nu-pieds », les contraignant à l’exil. Les vaudois furent condamnés au concile de Vérone, le 4 mars 1184, par le pape Lucius III. Cette condamnation fut renouvelée au 4e concile du Latran, le 30 novembre 1215, par le pape Innocent III.

![]()

En Angleterre, un prêtre courageux, John Wycliffe, protégé

par le duc de Lancastre, publia une doctrine fort semblable à celle de Pierre

Valdo. Il eut le culot d’encourager le roi d’Angleterre à ne pas se soumettre

en tout à l’autorité de Rome, l’Église d’Angleterre à ne pas payer le denier de

Saint-Pierre. Un des grands travaux qui marquèrent son ministère fut la

traduction des Saintes Écritures en langue populaire. J. Wycliffe mourut en

1384 sans que l’on ait osé toucher à sa personne. Ce ne fut qu’au concile de

Constance que ses idées furent condamnées et que l’on décida de déterrer sa

dépouille pour la brûler sur le bûcher. Exécution capitale post mortem !

Malgré cela, un groupe important de ses disciples continua son œuvre sous la

conduite de sir John Oldcastle. Il eut moins de « chance » que J.

Wycliffe car il fut brûlé vif à Londres le 14 décembre 1417.

En Angleterre, un prêtre courageux, John Wycliffe, protégé

par le duc de Lancastre, publia une doctrine fort semblable à celle de Pierre

Valdo. Il eut le culot d’encourager le roi d’Angleterre à ne pas se soumettre

en tout à l’autorité de Rome, l’Église d’Angleterre à ne pas payer le denier de

Saint-Pierre. Un des grands travaux qui marquèrent son ministère fut la

traduction des Saintes Écritures en langue populaire. J. Wycliffe mourut en

1384 sans que l’on ait osé toucher à sa personne. Ce ne fut qu’au concile de

Constance que ses idées furent condamnées et que l’on décida de déterrer sa

dépouille pour la brûler sur le bûcher. Exécution capitale post mortem !

Malgré cela, un groupe important de ses disciples continua son œuvre sous la

conduite de sir John Oldcastle. Il eut moins de « chance » que J.

Wycliffe car il fut brûlé vif à Londres le 14 décembre 1417.

![]()

De nombreux échanges avaient cours entre les universités. C’est

ainsi que des écrits de J. Wycliffe parvinrent à Prague apportés par un

étudiant ayant achevé sa pregrinatio academica en Angleterre. Jean

Hus, prêtre et professeur de l’université de Prague, impressionné par la

pertinence des idées de J. Wycliffe, se mit à diffuser les textes traduits en

tchèque dès 1398. Comme ses prédécesseurs, il protesta contre le culte des

images, le trafic des indulgences, la corruption du clergé. Après de multiples

tribulations, Jean Hus, condamné en 1415 par le concile de Constance, mourut

sur le bûcher.

De nombreux échanges avaient cours entre les universités. C’est

ainsi que des écrits de J. Wycliffe parvinrent à Prague apportés par un

étudiant ayant achevé sa pregrinatio academica en Angleterre. Jean

Hus, prêtre et professeur de l’université de Prague, impressionné par la

pertinence des idées de J. Wycliffe, se mit à diffuser les textes traduits en

tchèque dès 1398. Comme ses prédécesseurs, il protesta contre le culte des

images, le trafic des indulgences, la corruption du clergé. Après de multiples

tribulations, Jean Hus, condamné en 1415 par le concile de Constance, mourut

sur le bûcher.

La liste des exécutions est tristement longue, mais jamais les hommes déterminés n’ont abandonné l’idée d’une véritable liberté de penser. Notre pays, qui allait devenir beaucoup plus tard la Belgique, fut « contaminé » par les idées réformatrices de Pierre Valdo dès le 12esiècle.

A. La Réformation en Belgique

|

D |

e manière générale, on ignore souvent que la Réformation du 16e siècle a eu dans notre pays accueil et encouragement chez de nombreux membres du clergé catholique. Par exemple, au 15e siècle, le moine Nicolas Serrurier, maître en théologie, ermite de Saint-Augustin - ordre auquel appartiendra Martin Luther un siècle plus tard - reçoit la mission de rechercher les vaudois qui se réunissaient dans les bois et les cavernes pour y tenir leurs assemblées. Alors qu’il devait par des sermons les ramener sur une voie plus « romaine », c’est lui qui devint un fervent adepte des idées réformatrices ! L’arrestation et la condamnation de N. Serrurier (vers 1424-1425) marqua une recrudescence des poursuites contre les hérétiques. Chaque fois qu’un prédicateur catholique se convertit aux idées de réforme de l’Église, il constitue un groupe de disciples qui continuera son œuvre après sa mort. Au 16e siècle, les premiers martyrs pour la Réformation seront des moines augustins exécutés à Bruxelles. Nous comprenons peut-être un peu mieux qu’à travers les siècles retentissait un cri aussi douloureux que désolé : il faut réformer l’Église !

Les protestants belges sont mal connus dans leur propre pays, soit qu’on les ignore, soit qu’on se fasse sur leur compte des idées qui n’ont aucun rapport avec la réalité. Aujourd’hui encore on les confond avec les Témoins de Jéhovah ou les Mormons. L’auteur du présent historique se souvient avoir rencontré un responsable politique qui croyait les protestants athées ! De même, à l’athénée, dans les années 50, le cours d’histoire mentionnait une seule fois la Réformation sans préciser son contenu au-delà des conflits et des exécutions inhumaines.

Notre pays a pourtant joué un rôle majeur dans la propagation des idées de la Réformation, tant au plan religieux, philosophique que politique. Il importe donc que l’on sache à quel point les méthodes de libre recherche comme d’expression, la volonté d’indépendance nationale et la liberté des cultes ont été inspirées par l’idéal protestant. Les efforts des Gueux du 16e siècle pour conquérir la liberté de conscience et l’autonomie politique en font foi. L’organisation démocratique des Églises réformées, a souvent inspiré les rénovateurs politiques.

Les chrétiens réformés n’ont jamais voulu créer une Église nouvelle. Au nom de la vérité évangélique, ils en appellent d’une Église mal informée et trop habilement dirigée, à une Église mieux informée et uniquement placée sous l’autorité de l’enseignement du Christ. Ils s’élèvent contre le dogmatisme et l’intolérance. Il y a à la base de leur légitime revendication un profond, un intense sentiment religieux, fortifié et nourri par une lecture aussi assidue qu’intelligente de la Bible retrouvée et, désormais, leur seule référence en matière de foi et de conduite. Voici comment s’exprime le réformateur belge Guy de Brès : « Nous protestons (= témoignons) devant Dieu et ses anges que nous ne désirons rien de plus que, sous l’obéissance des magistrats, vivre en pureté de conscience servir Dieu et nous réformer selon sa Parole et ses commandements. »

X X X

B. Martin Luther

|

N |

é à la fin du 15e siècle à Eisleben en Thuringe, dans une famille d’humbles paysans, Martin Luther choisira la vie monacale comme un moyen de « faire son salut ». Il avait un vif sentiment de son péché et n’arrivait pas à calmer sa conscience, même au prix de terribles austérités et flagellations régulières. Devenu docteur en théologie, il fut nommé professeur à l’université de Wittenberg. C’est alors qu’en étudiant l’épître aux Romains, il comprit que l’être humain, aimé de Dieu, ne peut se justifier par ses mérites. Ce qui le bouleversa profondément, c’est la découverte que Dieu aime toutes ses créatures et nous justifie gratuitement. Un voyage à Rome ébranlera définitivement sa confiance dans les institutions catholiques romaines.

![]()

En 1517, un moine dominicain, Tetzel, vint prêcher

en faveur de la vente des indulgences dans la région de Wittenberg. Le produit

de cette vente devait servir en partie à la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. L’archevêque Albrecht de Mayence apportait sa caution à cette

pratique indigne de l’esprit évangélique. Scandalisé par ce commerce opposé à

la notion de grâce, M. Luther afficha, le 31 octobre 1517, sur la porte de

l’église de Wittenberg, 95 thèses, ou propositions, pour la réforme de l’Église

et l’initiation d’un débat sur les fondements de la foi chrétienne. Dans

ces thèses, M. Luther ne s’attaquait pas directement au principe des

indulgences, mais il dénonçait vigoureusement les abus en insistant sur les

conditions spirituelles du pardon et sur la grâce offerte à tous. M. Luther

voulait simplement défendre la vérité évangélique contre toutes les

déformations accumulées au cours des siècles. Sa proposition essentielle était

de réformer l’Église, de la ramener, dans sa théologie comme dans

ses pratiques, à se conformer à l’enseignement du Christ et des apôtres. Grâce

à l’invention de l’imprimerie, son enseignement se répandit dans toute

l’Allemagne et, progressivement, dans toute l’Europe. Malheureusement, l’esprit

de l’époque n’est pas au dialogue et l’excommunication de M. Luther provoquera

le déchirement de l’Église.

En 1517, un moine dominicain, Tetzel, vint prêcher

en faveur de la vente des indulgences dans la région de Wittenberg. Le produit

de cette vente devait servir en partie à la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. L’archevêque Albrecht de Mayence apportait sa caution à cette

pratique indigne de l’esprit évangélique. Scandalisé par ce commerce opposé à

la notion de grâce, M. Luther afficha, le 31 octobre 1517, sur la porte de

l’église de Wittenberg, 95 thèses, ou propositions, pour la réforme de l’Église

et l’initiation d’un débat sur les fondements de la foi chrétienne. Dans

ces thèses, M. Luther ne s’attaquait pas directement au principe des

indulgences, mais il dénonçait vigoureusement les abus en insistant sur les

conditions spirituelles du pardon et sur la grâce offerte à tous. M. Luther

voulait simplement défendre la vérité évangélique contre toutes les

déformations accumulées au cours des siècles. Sa proposition essentielle était

de réformer l’Église, de la ramener, dans sa théologie comme dans

ses pratiques, à se conformer à l’enseignement du Christ et des apôtres. Grâce

à l’invention de l’imprimerie, son enseignement se répandit dans toute

l’Allemagne et, progressivement, dans toute l’Europe. Malheureusement, l’esprit

de l’époque n’est pas au dialogue et l’excommunication de M. Luther provoquera

le déchirement de l’Église.

À Anvers, il y avait un monastère des Frères augustins. Cette communauté se nourrissait spirituellement de la pensée de l’apôtre Paul et de saint Augustin. La Bible y était honorée et lue régulièrement depuis longtemps. Le message de M. Luther trouva là un terrain favorable et, dès 1519, le prieur Jacques Praepositus prêchait la Réforme et répandait les Saintes Écritures, ce qui n’était pas pour plaire aux autorités de l’Église catholique romaine.

En 1521, les thèses de M. Luther sont condamnées par le légat du pape, Aléandre, en séjour à Anvers. J. Praepositus est arrêté puis relâché. Il se réfugie en Allemagne. Son successeur, Henri de Zutphen, est également arrêté. Sauvé de l’exécution capitale par l’intervention violente de la foule, il passe à son tour outre-Rhin en octobre 1522. Deux autres membres de la communauté des Frères augustins, Henri Voes et Jean Esschen, seront brûlés vifs sur la grand place de Bruxelles le 1er juillet 1523.

Martin Luther ne se contenta pas de dénoncer la déformation de l’Évangile, il traduisit la Bible en allemand pour donner à tous la possibilité d’accéder directement à l’enseignement des Saintes Écritures, et ainsi s’assurer que les prédicateurs ne les abusaient pas.

Pour compléter son œuvre éducatrice, il encouragea l’enseignement élémentaire pour tous et, en plus, écrivit des hymnes destinés aux chants des assemblées. Ces pièces pour chœur constituent la pierre angulaire de la tradition musicale allemande. Harmonisées en quatre parties, elles étaient chantées par la communauté des fidèles avec des variations à l’orgue. Elles marquèrent le début d’une ère nouvelle, dans laquelle la musique destinée aux célébrations réformées prit ses distances par rapport au plain-chant traditionnel, pour inventer sa propre façon de célébrer Dieu. M. Luther voyait dans la musique une liberté d’expression qui reflétait la liberté d’esprit des premiers chrétiens. Cette approche originale permit aux compositeurs d’adopter des styles et des techniques populaires sans contrarier la piété de la communauté protestante.

C. Jean Calvin 1509-1564

|

N |

é à Noyons, en Picardie, dans une famille de dignitaires, Jean Calvin fera ses études de théologie, de droit et de lettres à Paris, Orléans et Bourges. Il fut initié aux idées de la Réformation par son cousin Olivétan. Ses progrès dans l’élaboration d’une théologie fondée sur les convictions réformées furent si rapides que très vite on se mit à le considérer comme un maître et à le consulter de tous côtés.

![]()

Après diverses pérégrinations, il entreprit la publication en 1535

d’un vaste traité de doctrine fondamentale, destiné à éclairer et affermir les

croyants : l’Institution de la Religion Chrétienne. S’il est vrai que J. Calvin a utilisé les travaux de

ses devanciers, la clarté et la logique de l’œuvre lui appartiennent. Dans une

magnifique préface, il dédia son ouvrage au roi François I, espérant ainsi

calmer la colère du souverain dirigée contre les protestants radicaux. J.

Calvin épousera en août 1538 une liégeoise, Idelette de Bure. Selon

l’expression de son mari, elle fut « l’excellente compagne de sa vie, son

aide fidèle dans le ministère ».

Après diverses pérégrinations, il entreprit la publication en 1535

d’un vaste traité de doctrine fondamentale, destiné à éclairer et affermir les

croyants : l’Institution de la Religion Chrétienne. S’il est vrai que J. Calvin a utilisé les travaux de

ses devanciers, la clarté et la logique de l’œuvre lui appartiennent. Dans une

magnifique préface, il dédia son ouvrage au roi François I, espérant ainsi

calmer la colère du souverain dirigée contre les protestants radicaux. J.

Calvin épousera en août 1538 une liégeoise, Idelette de Bure. Selon

l’expression de son mari, elle fut « l’excellente compagne de sa vie, son

aide fidèle dans le ministère ».

La théologie calviniste se distingue par son biblicisme et sa logique. Tout son enseignement est basé sur la révélation de Dieu contenue dans les Saintes Écritures.

Par ses commentaires, il exalte la souveraineté de Dieu, son honneur. Le bonheur de l’être humain c’est de connaître, aimer et servir Dieu en étant au service de son prochain. J. Calvin abolit l’épiscopat monarchique, et plus encore que M. Luther, il réduit la distance qui sépare le clergé des laïques.

Les pasteurs ont pour tâche la prédication de l’Évangile et l’administration des sacrements, sans que cela constitue un privilège exclusif. Ils sont non pas ordonnés, mais consacrés par leurs collègues et n’ont pas de supérieurs hiérarchiques. Ils sont élus et contrôlés par une assemblée et un conseil de l’Église. La confession de foi comme la discipline est organisée et structurée par tout le peuple de l’Église. Les sacrements ne confèrent pas magiquement la grâce, ils sont les signes de cette grâce offerte à tous et qui précèdent toute connaissance ou appropriation. Aujourd’hui, les protestants doivent vivre cet héritage de manière dynamique en continuant l’œuvre réformatrice encore inachevée.

L’influence du calvinisme va marquer profondément le protestantisme dans notre pays. Guy de Bray, le réformateur belge, rédigera une confession de foi universellement connue : la Confessio Belgica.

X X X

II. La Réforme dans le namurois

|

C |

ontraints de fuir leur pays, des protestants français s’installent en Belgique. C’est le cas notamment de Jacques Bertin venu de Normandie. Il ouvre une librairie à Namur lui permettant ainsi de diffuser discrètement des écrits évangéliques. Il fournit également ce type d’ouvrage à Lille, Louvain, Liège et Anvers.

Au début du mois d’août 1567, l’armée de don Ferdinand Alvarez, duc d’Albe, forte de douze mille vétérans italiens et espagnols, faisait son entrée dans le pays, envoyée par le roi d’Espagne Philippe II, pour rétablir l’ordre et défendre la sainte religion catholique. Le duc d’Albe mit en place un système de répression, le Conseil des Troubles, surnommé par nos compatriotes le « Conseil du Sang ». Ce fut la terreur dans toute son horreur : plus de douze mille personnes furent citées en moins de six ans, et chaque jour une nouvelle fournée de condamnés était cruellement exécutée. En même temps, les confiscations au profit du roi d’Espagne furent une excellente affaire et le duc d’Albe put se vanter d’avoir procuré à la couronne la somme énorme de près de deux millions de livres !

Le duc d’Albe voulant extirper toutes traces de « l’hérésie » et de la rébellion, fit raser l’hôtel de Culembourg à Bruxelles et répandre symboliquement du sel sur son emplacement le 28 mai 1568. Trois jours plus tard, une série d’exécutions capitales ouvrait le mois de juin. Rien qu’à Bruxelles il y eut, en l’espace de trois semaines trente-six exécutions pour motif religieux et politique. Les plus célèbres victimes de la cruelle répression furent les comtes d’Egmont et de Hornes. Le 19 juin, dix-neuf gentilshommes étaient décapités au Marché aux Chevaux (Grand Sablon). Le lendemain c’était au tour de quatre notables réformés, dont le pasteur Cornélis Nij.

Après un long temps de souffrance, des pourparlers de paix furent engagés à Bréda en mars 1575 entre Luis de Requesens et les provinces insurgées, mais ils échouèrent sur la question de la liberté religieuse à cause de l’intransigeance du gouverneur espagnol. Devant la menace d’une guerre civile, le 12 février 1577, don Juan signait à Marche-en-Famenne un édit perpétuel accordant, au nom du roi, une amnistie générale et le renvoi des troupes espagnoles. Malheureusement, l’édit maintenait « en tout et partout » la religion catholique romaine. Les provinces de Hollande et de Zélande se retirèrent alors des États-Généraux et refusèrent de faire publier l’édit perpétuel dans les territoires de leur juridiction. Ce n’était pas encore la fin des épreuves pour les gens épris de liberté.

Le péril poussa de nombreux protestants wallons à l’exil. Ainsi, ils transférèrent à l’étranger certaines industries du pays. Des liégeois, avec Louis de Geer, installèrent la métallurgie en Suède. De nombreux tisserands se réfugièrent en Angleterre. Trois cents Wallons du Hainaut s’établirent en Amérique du Nord ; un groupe s’établit sur l’île de Manhattan créant une colonie belge qui contribua au développement de la ville de New York. Un nombre important de protestants belges ont participé à la constitution des États de New Jersey, Pennsylvanie, Delaware et Connecticut.

Si, d’une part, on n’hésitait pas à bannir les réformés qui causaient du « scandale » par leur présence, d’autre part on craignait une émigration qui pouvait mettre en péril la prospérité du comté, en particulier dans le domaine de la métallurgie.

Ø Le 17 avril 1624, le procureur général de Namur, Jean Polchet, faisait arrêter un groupe d’ouvriers en partance pour la Suède et confisquait leur argent.

Ø Le mois suivant, il avertissait le Conseil des Finances à Bruxelles.

Ø Le 4 mai, le Conseil Provincial publiait un édit interdisant tout départ pour la Suède sous peine d’amende et de châtiment. L’évêque de Namur, Jean de Wachtendonck, était « très irrité » car il y avait dans son diocèse des réformés qui osaient braver son autorité comme celle des pouvoirs civils.

Lorsqu’il fut procédé, en 1664, par les soins du Gouvernement, à une enquête générale sur l’état religieux du pays, l’évêque catholique du diocèse de Namur écrivit : Je me trouve grandement obligé de louer Dieu de ce qu’il ne se rencontre aucun hérétique, ni même aucune personne suspecte d’hérésie dans tout mon diocèse. L’évêque était-il mal renseigné ou les protestants particulièrement discrets ? En réalité, ils étaient peu nombreux et nécessairement très discrets. Cette discrétion n’empêcha pas les autorités de mener enquête et de poursuivre sévèrement tout qui était suspecté de sympathie avec des « hérétiques ».

À la fin du 16e siècle, le pays était en ruine. Les campagnes étaient quasi désertes, les villes à demi vides. Un contemporain notait, dans ses mémoires, qu’à Gand, vers 1590, il vit des chevaux brouter l’herbe entre les pavés de la rue principale, appelée rue Longue de la Monnaie (!).

Comme les autres régions du pays, Namur eut aussi ses martyrs. Entre 1522 et 1586, il y a eu soixante-quatre procès de religion dans la seule ville de Namur. La peine était proportionnée aux griefs comme aux accusations ou trahisons. Le scandale était toujours un élément décisif. Ainsi, Martin Glorieux, chrétien réformé avoué, meurt sur le bûcher en 1586 comme « perturbateur de l’ordre public, pour scandale par lui causé ».

Le 19 juillet 1566, le baron de Berlaymont, gouverneur du comté de Namur, écrit au magistrat de la ville pour lui ordonner de mettre fin aux assemblées ou conventicules, des gens si pernicieux et séditieux qui hantent la ville… Ceci n’empêcha pas cinq chanoines de la cathédrale de passer à la religion réformée, et dans le mouvement plusieurs moines quitteront leur monastère.

Relativement modérées au début, les peines s’aggravent lorsque le danger de la diffusion des idées nouvelles est ressenti comme plus pressant. Le souci des autorités publiques est le maintien de l’ordre, mais la confusion du religieux et du politique est telle que ceux que l’on identifie comme véritables fauteurs de troubles, sont toutes les personnes qui tiennent des assemblées clandestines et des célébrations illicites. La mentalité de l’époque était telle que les pénalités infligées étaient toujours cruelles et démesurées.

Réaliser un historique précis sur le protestantisme à Namur n’est pas chose facile. Le caractère vague, parfois incertain et lacunaire des informations disponibles pour tenter de cerner ce qui fut un espoir, une volonté de progrès humain, une soif de spiritualité épurée, débarrassée des défauts et manquements de la vielle tradition religieuse, ne nous permet pas toujours de pouvoir cerner correctement et donc restituer dans son intégralité la réalité des faits. Les procès ne peuvent que nous montrer les efforts des autorités civiles et ecclésiastiques collaborant pour lutter contre le danger menaçant la tradition religieuse du pays comme l’ordre public qui lui était étroitement lié.

La clandestinité religieuse répandit sur Namur un voile de silence. On comprend fort bien que chaque sympathisant de la foi Réformée, tenant à sa liberté comme à sa vie, dissimulait soigneusement sa nouvelle orientation. Malgré l’Édit de Tolérance de 1781, le Conseil Provincial de Namur condamne encore un homme à trois semaines et un autre à un an de prison pour avoir tenu des propos déconsidérant l’institution et les autorités de l’Église catholique romaine.

A. Les garnisons de la Barrière

|

L |

es traités dits « de la Barrière » appartiennent à l’histoire du 18e siècle et répondent à une définition qui fut établie par les puissances maritimes et l’Autriche le 7 septembre 1701. L’objectif avoué était « reprendre et conquérir les provinces des Pays-Bas espagnols, dans l’intention qu’elles servent de digue, de rempart et de barrière pour séparer et éloigner la France des Provinces-Unies. »

Ceci explique l’installation pacifique de troupes hollandaises dans un certain nombre de places fortes de notre pays. Or, ces soldats étaient, pour la plupart, de confession réformée et accompagnés d’aumôniers. Ils célébraient ouvertement des cultes dans les garnisons. Pour éviter tout scandale ou réaction vive de la part de la population civile, le gouverneur général publia le 8 avril 1672 un « placard royal » autorisant aux troupes « l’exercice de leur religion en des maisons et lieux désignés à cet effet », tout en interdisant aux sujets du roi « de ne se trouver en leurs exercices sous peine corporelle et autre arbitraire, selon l’exigence du cas ». Comme on n’a pas encore inventé de frontière imperméable aux idées, rapidement des catholiques romains audacieux entretinrent, discrètement, des rapports avec des militaires et même des aumôniers protestants. Il y eut également quelques mariages entre des jeunes filles catholiques et des militaires hollandais protestants.

La garnison établie à Namur était composée de 270 cavaliers et de 3.400 fantassins. Comme la plupart des militaires étaient accompagnés de leur famille, cela faisait une population d’environs 10.000 habitants logés essentiellement dans le quartier Saint-Nicolas. Une vraie tour de Babel, car, outre des néerlandophones et des francophones, on y rencontrait aussi des Écossais, des Suisses et des Allemands. Même si officiellement il n’y avait que deux paroisses, une néerlandophone et l’autre francophone, avec leur consistoire respectif, il était nécessaire d’organiser plusieurs cultes dans les deux temples. Le « temple » francophone était en réalité une salle située au-dessus de la grande boucherie de la ville de Namur. On peut imaginer l’inconfort que cela représentait : rats, insectes, la puanteur de la boucherie et aussi le bruit que l’on faisait pendant le service divin !

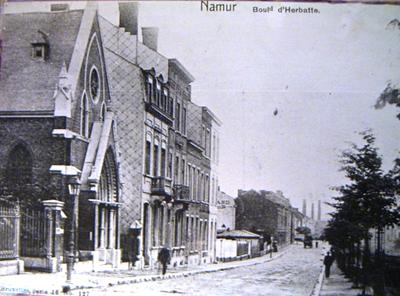

Finalement, la ville consentit à faire construire un vrai temple vis-à-vis du couvent des carmélites dans la Grande Herbatte. Le maître sculpteur Denis Georges BAYART accepta, le 12 mars 1749, de prendre la régie de la construction. On sait également qu’il y eut au moins deux écoles protestantes à Namur.

Au XVIIIe siècle, une logique de « laïcisation » des institutions se développe progressivement. L’empereur Joseph II reconnaissait aux protestants les mêmes droits civils qu’aux sujets catholiques. Il déclarait : « la tolérance civile n’examine pas la croyance, elle ne considère dans l’homme que la qualité de citoyen. »

Avec autant de courage que de volonté, l’empereur tente de contrer les interventions et les influences de l’Église catholique romaine dans différentes sphères de l’activité sociale, comme le droit, l’éducation ou l’assistance publique. Dans cet esprit, il promulgue, le 12 novembre 1781, le décret de Tolérance. Ce décret fut suivi de la décision de démolir les places fortes aux Pays-Bas autrichiens, sauf Anvers et Luxembourg. Le 12 avril 1782, le pasteur francophone de Namur, Jean-Baptiste Briatte, préside la dernière séance du consistoire et fait part à ses coreligionnaires de « l’anéantissement de l’Église protestante de Namur. » Huit jours plus tard, le pasteur et sa famille quittent la ville avec la garnison. Le 25 novembre 1788, par ordonnance du premier magistrat de la ville de Namur, le temple fut désaffecté et mis à la disposition des directeurs du théâtre pour servir de salle de spectacle !

B. Le 19e siècle

|

C |

omme suite à la victoire des troupes françaises du général Jean-Baptiste Jourdan sur les soldats coalisés de Frédéric-Josias, duc de Sax-Cobourg, à Fleurus le 26 juin 1794, l’occupation des Pays-Bas autrichiens et de la principauté épiscopale de Liège était devenue totale. La Convention réorganisera notre territoire politiquement et juridiquement. La Convention décrétera, le 1 octobre 1795, la réunion de nos provinces à la République, divisera le territoire en neuf départements et octroya à leurs habitants les droits des citoyens français.

En ce qui concerne la liberté des cultes, celle-ci avait été reconnue par la loi du 21 février 1795 (3 ventôse de l’an III, pour les puristes !), mais les ministres du culte devaient s’astreindre à certaines restrictions : interdiction de paraître en public « avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses ou à un ministre du culte », prestation d’un serment « d’obéissance et de soumission aux lois de la République ».

Le 8 avril 1802 étaient proclamés les Articles Organiques des Cultes Protestants, dont le titre II traitait des Églises réformées. Le recensement obligatoire par confession nous apprend qu’il n’y avait plus que 2.200 fidèles de la confession réformée pour tout le territoire de la Belgique actuelle. Exécutions et exil avaient eu raison de la résistance de nos coreligionnaires.

L’occupation française sera relativement courte. Les démêlés de Napoléon Bonaparte avec les pays européens va une nouvelle fois bouleverser l’organisation de notre territoire. Dès le mois de janvier 1814, les Prussiens étaient entrés dans les Départements Réunis, suivis bientôt par les Anglais, les Russes et les Suédois. Le 5 mai les Départements furent complètement arrachés à la France. Le roi de Prusse, Frédéric-Guillaume III, s’était déjà adjugé toute la région à l’est de la Meuse, tandis qu’un « gouvernement général de Belgique » était mis en place sous la direction du duc Frédéric de Beaufort-Spontin assisté de deux commissaires prussiens. Mais les Alliés décidèrent de réunir les Provinces-Unies, les Pays-Bas autrichiens et la Principauté de Liège en un seul et même état sous la dynastie d’Orange-Nassau. Lors de la signature de l’acte final du Congrès de Vienne, le 9 juin 1815, la Prusse se fit octroyer les cantons d’Eupen et de Malmédy.

Maintenant qu’une nouvelle « Barrière » est constituée, Namur retrouve la situation particulière de ville de garnison. Un pasteur est nommé aumônier militaire et, par un arrêté royal du 4 mars 1817, il devra desservir, outre la place de Namur, les annexes de Philippeville et de Mariembourg. Un recensement de l’époque signale 200 protestants civils et 1.500 militaires dans la province.

C. 1830-1899

|

L |

es circonstances qui marquent l’avènement de la Belgique à l’indépendance, provoquent le départ de la garnison hollandaise et, une nouvelle fois, la cessation de l’exercice du culte réformé dans la province de Namur.

La force de conviction et le dynamisme d’une poignée de protestants va permettre l’établissement progressif d’une communauté namuroise constituée par et pour les belges. Dès le 16 octobre 1830, le gouvernement provisoire décrète la liberté de conscience et de culte :

Il est libre à chaque citoyen, ou à des citoyens associés dans un but religieux ou philosophique quel qu’il soit, de professer leurs opinions comme ils l’entendent et de les répandre par tous les moyens possibles de persuasion et de conviction.

Ces principes essentiels pour la vie des communautés protestantes furent repris par le Congrès National qui élabora la Constitution belge. En 1839 fut créé un organisme central pour la gestion du culte protestant ; c’est ainsi que naquit l’Union des Églises protestantes évangéliques du Royaume de Belgique. Le premier président du Synode fut le pasteur Frédéric Roediger. De 1840 à 1846, des colporteurs bibliques parcourent la région namuroise et proposent, de porte-à-porte, des Nouveaux Testaments.

1849 : naissance de la Société évangélique ou Église chrétienne missionnaire belge. Lors de sa fondation, la S.E.B. héritait des « stations », c’est-à-dire, des communautés en voie d’organisation et n’ayant pas encore les caractéristiques d’une Église locale dirigée par un consistoire élu. En 1899 la dénomination Église chrétienne missionnaire belge (E.C.M.B.) remplaça celle de Société évangélique. La future paroisse de Namur naîtra de cette œuvre missionnaire. À la fin du règne de Léopold I, l’E.C.M.B. était forte de vingt Églises locales (paroisses) et stations, dont cinq de langue néerlandaise et quinze de langue française, dont Namur.

En 1857, un certain Richard, ouvrier verrier, originaire de Lize-Seraing, vint s’installer à Namur pour y répandre la Bonne Nouvelle par ses entretiens avec des particuliers, des visites aux personnes intéressées et la diffusion de brochures d’information. Appelé par lui, le pasteur A. Cacheux organise des réunions qui rassembleront jusqu’à 40 auditeurs. En novembre de la même année, les funérailles d’un protestant anglais vont provoquer une pénible réaction du clergé catholique qui voulait enterrer le défunt dans la partie du cimetière réservée aux suicidés ! Le pasteur dut faire intervenir le Procureur du Roi qui lui donna raison. Le service des funérailles put se dérouler normalement au cimetière où une foule, évaluée à plus de mille personnes, assista respectueusement.

En 1858, le premier pasteur officiel, Monsieur Léopold Levasseur, mit trois mois pour trouver un logement et lieu de culte rue Émile Cuvelier. Il se heurtera à une forte opposition de l’évêque qui n’a pas digéré l’affaire des funérailles du protestant anglais. Une nouvelle intervention en justice donnera droit à la communauté protestante. L’activité du pasteur L. Levasseur s’exercera dans la région comprise entre Gilly et Namur, tandis que les colporteurs prospecteront la région jusqu’au Luxembourg. Il faut malheureusement signaler que les prêtres catholiques romains passaient après les colporteurs pour confisquer et brûler les livres achetés par leurs paroissiens.

Mais l’œuvre continue et, outre Namur, trois lieux de culte seront inaugurés : à Spy, à Seilles et à Chapois.

En 1894 un terrain est acquis au boulevard d’Herbatte. Malgré les persécutions incessantes, le premier temple sera inauguré le 18 octobre 1896. Des conférences historiques et polémiques y attirent plus de monde que les célébrations dominicales ! Des œuvres sociales se développent sous l’impulsion du nouveau pasteur monsieur P. Sublet : « Étoile bleue » ( aide aux alcooliques), « La solidarité » (diaconie)… Las de subir des mauvais traitements, de se voir refuser du travail parce que non catholiques, de nombreuses familles protestantes quittent le pays pour s’installer aux États-Unis d’Amérique. Ces « hémorragies » constituent un lourd préjudice pour nos Églises locales.

D. Le 20e siècle

|

D |

e 1903 à 1912, la paroisse se développe et essaime en fortifiant les stations nouvellement créées dans les environs : Seille-Andenne, Gembloux (pasteur H. Barbier), Auvelais (pasteur Daniel Lemaire, en 1906). Un fait remarquable fit à l’époque beaucoup de bruit dans toute la contrée : imaginez, un prêtre catholique romain rallie l’Église protestante ! Le 22 août 1905, le curé d’Erpent, L. Verheggen, envoyait une lettre de démission à l’évêque de Namur. Comme on cherchait à salir sa réputation, l’ex-curé et le pasteur écrivirent au journal l’Opinion libérale de Namur, un texte qui rétablissait la vérité. Le numéro publié fut tellement demandé qu’il fallut faire un tirage supplémentaire, puis reproduire à nouveau la lettre dans un numéro ultérieur. Monsieur Verheggen y ajoutait : « Je n’ai rien à cacher dans les motifs qui ont décidé mon départ et ma sortie de l’Église romaine. J’ai quitté ma paroisse par droiture et honnêteté de conscience, afin de ne pas être un hypocrite en continuant à prêcher certaines doctrines auxquelles je ne pouvais plus croire. L’étude, la réflexion et l’expérience ont été les seules causes de cette grave et pénible décision, qui m’eût certes brisé si je n’avais eu la conviction de remplir un devoir et de rendre plus certain mon salut. »

L. Verheggen partit ensuite suivre les cours de la faculté de théologie de Neuchâtel et fut nommé pasteur à Fenin dans ce canton. En 1911, il revint à Namur pour une série de conférences qui attirèrent un grand nombre d’auditeurs, parmi lesquels beaucoup de ses anciens paroissiens.

En 1906, le pasteur Daniel Lemaire commença une œuvre à Auvelais et le Comité administrateur de l’E.C.M.B. le déchargea alors du secteur Gembloux-Grand-Leez-Longrée, qui fut érigé en poste distinct et confié au pasteur H. Barbier. À Namur, il a mis sur pied une série de conférences, dont le principal orateur fut le baron F. de Béthune. Comme suite au départ du pasteur H. Barbier, D. Lemaire reprit la direction de l’Église de Gembloux confiant au colporteur biblique Désiré Pirotte la tâche d’animer la vie de la communauté. Grâce au courage de chacun, l’évangélisation se poursuivait et prenait pied dans les communes de Chastres, Perbaix et Sombreffe.

À Namur, un incident mit de nouveau en vedette le pasteur Daniel Lemaire : en août 1910 des affiches annoncent, sous la signature du Collège échevinal, que des « courses espagnoles de taureaux » vont avoir lieu. Le pasteur écrivit une lettre ouverte au Conseil de la ville. Cette lettre fut reprise par des journaux, dont Paix et Liberté et Le Peuple. Ceci provoqua une réaction du clérical Ami de l’Ordre dans le but de défendre ces jeux contre « les grincheux ». Le ministre de la Justice dut intervenir en prenant un arrêté d’expulsion contre les toréadors !

Entre-temps, le poste d’Auvelais s’était affermi et fut érigé en station en 1911, tandis qu’une nouvelle annexe était créée à Leuze-Lonchamps. Tout doucement la Réforme s’enracinait dans le pays et dans notre région, malgré une opposition farouche du clergé catholique romain, la domination des grands propriétaires et l’indolence (parfois la complicité) des autorités publiques ou judiciaires.

Outre la création et l’organisation d’Églises locales, dans l’esprit de la Réformation, des œuvres caritatives et sociales sont créées. Depuis quelques années, une institution protestante de diaconesses de Belgique avait été fondée et avait envoyé à la maison mère de Strasbourg deux jeunes filles : Marguerite Durand et Gabrielle Revelard. Lorsque celles-ci revinrent au pays en 1912, le pasteur Daniel Lemaire insista auprès du Comité afin que l’une d’elles exerce son ministère à Namur. En juillet 1913, sœur Gabrielle ouvrit une maison de diaconesses à la rue Piret-Pauchet. La maison était tenue par Marie de Looper. Une de ses anciennes compagnes, sœur Suzanne Brustlein de Mulhouse, vint bientôt l’y rejoindre pour entourer trois jeunes aspirantes.

Sans se douter de l’imminence d’une guerre qui allait embraser toute l’Europe et avoir un retentissement mondial, le départ du pasteur Daniel Lemaire est annoncé. Le rapport qui informait de son départ, communiquait également l’arrivée prochaine de son successeur : le pasteur Victor Andry. Consacré au ministère au temple de Flémalle le 5 octobre 1913, il fut installé le 23 novembre dans les stations de Namur, d’Auvelais et de Gembloux. Il ne pourra établir son domicile à Namur qu’au commencement de février 1914.

E. La première Guerre mondiale

|

L |

e pasteur V. Andry venait à peine de se mettre à l’œuvre, « rempli de confiance et décidé en tout cas à faire un effort spécial pour donner un nouvel essor à notre cause », lorsque les troupes allemandes envahirent la Belgique. Rappelé sous les drapeaux, il fut attaché à la 4e division d’armée qui opérait dans la région namuroise.

V. Andry fut nommé aumônier militaire au service de l’hôpital. Sœur Suzanne Brustlein avait dû retourner en Alsace et la diaconesse Gabrielle Revelard, aidée de sa sœur Nelly, rejointe bientôt par la diaconesse Marguerite Durand, s’occupait d’un hôpital de fortune installé à l’école moyenne de l’État, car les combats faisaient rage dans la région à la fin du mois d’août. D’impitoyables massacres de la population civile avaient eu lieu et l’Église de Namur perdit quatre membres, fusillés par les Allemands.

Ce sont : Joseph Baudoux, Victor Piermentier, Ernest et Constantin Sottiaux.

À Gedinne, le 30 novembre, le pasteur préside le service funèbre du soldat au 9e de ligne René Labouverie, tombé au champ d’honneur au Sart-Tilman dans la nuit du 5 au 6 août. Enterrement avec les honneurs militaires rendus par les Allemands.

![]()

Les temps sont durs, et, comme pour ajouter du poids à leurs

souffrances, les protestants sont accusés par leurs adversaires de sympathie

avec l’occupant ! En dépit de ces misères, le culte n’a pas été interrompu

à Namur, même le 23 août, jour de la prise de la ville par les Allemands, alors

que les obus sifflaient au-dessus du temple. Le pasteur continue à visiter ses

paroissiens, à pied le plus souvent, grâce à son laissez-passer de vice-consul

de Suisse. Mais la présence aux célébrations diminue : vingt-deux hommes

sont à l’armée et plusieurs familles se sont réfugiées en France.

Les temps sont durs, et, comme pour ajouter du poids à leurs

souffrances, les protestants sont accusés par leurs adversaires de sympathie

avec l’occupant ! En dépit de ces misères, le culte n’a pas été interrompu

à Namur, même le 23 août, jour de la prise de la ville par les Allemands, alors

que les obus sifflaient au-dessus du temple. Le pasteur continue à visiter ses

paroissiens, à pied le plus souvent, grâce à son laissez-passer de vice-consul

de Suisse. Mais la présence aux célébrations diminue : vingt-deux hommes

sont à l’armée et plusieurs familles se sont réfugiées en France.

La famine fait son apparition, même à la campagne, et les prêtres refusent de donner du ravitaillement aux protestants, provoquant une énergique intervention du pasteur Victor Andry. Cependant, dès 1915, les angoisses et les souffrances de la guerre font tomber les frontières artificielles et rapprochent les gens. Le culte dominical est souvent fréquenté par des sympathisants catholiques. Le jour de la Pentecôte de cette année, deux soldats français prisonniers, blessés, obtiennent la permission d’assister au culte. À Leuze-Longchamps, le curé déclare publiquement que tous les désastres causés par la soldatesque germanique devaient être mis sur le compte des protestants ! Le pasteur V. Andry a dû y suspendre les réunions, mais son champ d’action s’est étendu vers le sud, afin de s’occuper de la communauté de Givet privée de pasteur.

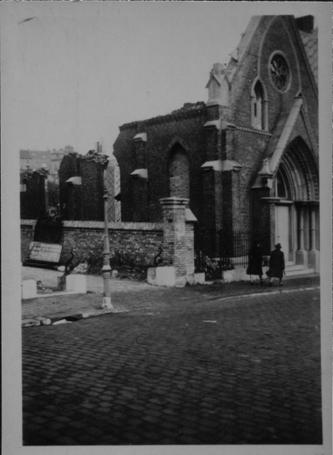

Les derniers temps de la guerre amenèrent encore des misères, ce fut, heureusement, uniquement sur le plan matériel. Au cours de bombardements aériens qui précédèrent l’armistice, le temple de Namur fut endommagé tandis que le temple de Morville servait de caserne aux soldats chargés de la garde de « l’aérodrome militaire », une prairie de la commune. Malheureusement, en quittant les lieux, les Allemands ne laissèrent que les murs avec une partie du toit et le temple de Gochenée fut transformé en écurie, puis abandonné en piteux état.

F. Entre deux guerres

|

L |

’Église protestante de Namur sort pratiquement exsangue de la terrible guerre. Pendant la période de l’entre-deux-guerres, les pasteurs qui la serviront connaîtront exaltation et découragement. Les positions théologiques entre catholiques et protestants se radicalisent et le minimum auquel doivent s’attendre les chrétiens réformés c’est le mépris de leurs concitoyens, mépris qui progressivement prend la place de l’hostilité. Il faudra beaucoup de patience et de persévérance pour être admis comme des êtres humains ayant droit d’opinion, et d’expression libre de cette opinion. D’autre part, la montée du nazisme en Allemagne fait craindre non seulement une nouvelle guerre, mais aussi une nouvelle accusation, absolument infondée, de collaboration avec l’armée occupante. C’est d’autant plus ridicule que bon nombre de protestants participent aux activités gouvernementales ou comme cadres supérieurs des forces armées belges. La liste de nos coreligionnaires morts pour l’indépendance et la liberté de la Belgique est impressionnante.

Le pasteur V. Andry célèbre son culte d’adieux le 28 mars 1920 et c’est un colporteur, Désiré Pirotte, qui continue le travail dans la région. Il dessert Auvelais, Gembloux, Sombreffe, Gochenée, Morville. Impressionnant ! C’est cet ensemble que reprend le pasteur Émile Hoyois (Faculté de théologie de Genève, de Montauban et d’Édimbourg) qui sera installé dans sa charge le 9 mai 1920. Ses premières impressions ne sont pas des plus heureuses ; il avoue simplement que son tempérament casanier, auquel il avait espéré pouvoir donner satisfaction après la guerre, ne trouve pas son compte dans cette province. Et la desserte de ce vaste territoire occasionne la dépense du tiers des revenus de l’Église namuroise ! En 1923, le pasteur É. Hoyois quitte Namur pour Liège, mais, jusqu’à son déménagement en mai 1924, il continue son service auprès de la communauté namuroise.

Jusqu’en 1925, les communautés de Namur et Auvelais ne sont plus desservies que par des prédicateurs occasionnels venant, bien souvent, de Bruxelles ou de Charleroi. Le pasteur É. Hoyois insiste auprès de Comité pour qu’un conducteur spirituel qualifié soit donné le plus tôt que possible. Pendant l’été 1925, c’est le pasteur Abel Mascaux (Faculté libre de Paris) qui reprendra les activités pour le plus grand bien de l’ensemble régional. L’assemblée namuroise s’augmente d’un grand nombre d’étrangers en séjour plus ou moins long dans la région. À Noël, le temple est trop petit pour contenir la foule des paroissiens et sympathisants, mais ce succès est aussi éphémère que la lumière des bougies du sapin. « Le ministère dans cette province est dur » constate le pasteur A. Mascaux. En juin 1926, la moyenne de participants au culte dominical est de vingt-cinq adultes (les enfants ?).

Après deux années de service, monsieur A. Mascaux en est encore à chercher la méthode d’approche qui pourrait convenir au milieu namurois. En 1927, il enregistre de cuisantes défaites ; une campagne de la presse catholique, anti-protestante, vient ébranler la vie déjà si difficile de la petite communauté. Une bande de jeunes gens vandalise le temple, arrache les affiches d’information ou d’invitation, ridiculise les « hérétiques ». Cela n’empêchera pas un catholique, le baron de Chysebaert, d’offrir chaque année l’arbre de Noël. Cette année, un billet accompagne le don : « J’espère que je trouverai tous mes sapins plantés là-haut dans un monde meilleur.»

Au début de 1929 un événement aussi heureux qu’extraordinaire redonne courage : le pasteur donne des conférences sur l’Évangile… à la Maison du Peuple !

Des années 30 à 1940, la moyenne des participants au culte dépasse rarement les vingt adultes. En 1933, le pasteur A. Mascaux répond à l’appel de l’Église réformée de Jumet. C’est l’évangéliste Théophile Dedye qui est invité par le Comité de s’établir à Namur. La dimension du territoire est revue à la baisse pour permettre un service plus efficace.

G. La deuxième Guerre mondiale

![]()

|

D |

’espoirs en découragements, d’assemblées imposantes à de minuscules groupes, bien desservie aujourd’hui, presque abandonnée l’année suivante, la communauté des chrétiens réformés de Namur s’achemine vers la douleur de la guerre 1939-45.

La mobilisation de 1939 désorganise la vie déjà difficile de l’Église. La petite communauté se retrouve, une fois de plus, sans conducteur permanent. C’est le pasteur Jacques Harts, de Bruxelles, qui assure les cultes le dimanche, mais continue, pendant la semaine, ses activités dans la capitale. Il fonctionnera ainsi jusqu’à la destruction du temple de Namur. En effet, le dimanche de Pentecôte, 12 mai 1940, le temple est touché par deux bombes allemandes ; trop endommagé, il dut être démoli. Les réunions se poursuivront chez des paroissiens, à Saint-Servais, puis dans une salle d’école. Des prisonniers français, en traitement à l’hôpital militaire sont, occasionnellement, autorisés à participer au culte.

Le pasteur Jean Nicolet est installé à Namur et Gembloux le 17 août 1941. Son premier rapport au comité indique qu’« entreprendre un ministère dans la région namuroise, c’est faire une agréable découverte au point de vue de la mentalité qui règne là ; si l’œuvre ne comprend pas des effectifs importants, ses éléments sont toutefois dispersés sur une grande étendue du pays et, au point de vue spirituel, on trouve chez beaucoup d’entre eux une fidélité remarquable, qui résiste à l’isolement ; celui-ci devient une pierre de touche de la profondeur des convictions.» Monsieur J. Nicolet assure la desserte de Namur, Gembloux et Sombreffe ; il préside parfois aussi le culte à Seilles. Son ministère fut, malheureusement trop bref (huit mois à peine). Il prit congé des communautés le 1er mars 1942, pour retourner en Suisse.

La relève sera assurée par Osée Bridoux, évangéliste au service de l’Église Chrétienne Missionnaire Belge depuis avril 1911. Il est installé pour le service des communautés de Namur et Gembloux le 16 août 1942 ; il assurera également la desserte de Céroux-Mousty. Bien que fort éprouvé moralement par le fait de la guerre et du nombre réduit de ses paroissiens, O ; Bridoux est encouragé par l’accueil chaleureux des fidèles, par l’atmosphère de recueillement et de sérieux spirituel lors des différents services. Sur les ruines du temple de Namur, une salle sera aménagée avec les moyens disponibles. Le premier culte est célébré le 27 février 1944 ; cette célébration réunit 65 personnes.

La vie des trois communautés est évidemment liée à l’action du conducteur spirituel. Monsieur O. Bridoux fait preuve d’autant de courage que de persévérance, même si les difficultés de tous ordres augmentent de jour en jour. Les bombardements de 1944 contraignent, pour un temps, à l’interruption des rassemblements et des services religieux. Pour soutenir le moral des fidèles, O. Bridoux maintient le contact par des visites au domicile des paroissiens, tandis que monsieur Pierre Weerts, surveillant-major à la prison de Namur, apporte son aide efficace par son action bienfaisante. La célébration des cultes recommencera en octobre.

En 1945, un soldat américain photographie les ruines du temple. Il envoie les images avec un appel à l’aide aux U.S.A. et il y va de sa poche par un don personnel de 500 francs ! Pour l’époque, c’est une jolie somme. Les travaux de reconstruction vont pouvoir bientôt commencer avec l’appui financier d’amis divers, dont les chrétiens réformés suisses. Du côté des namurois, on retrousse ses manches et chacun y va de bon cœur pour « décrotter » les briques, les pierres, rassembler les matériaux nécessaires à l’édification du nouveau temple. Pierre Weerts obtient la permission d’utiliser les détenus volontaires qui constituent une équipe de manœuvres et de maçons. Le 30 avril 1947 a lieu la pose de la première pierre du nouveau temple qui sera dédicacé le 23 novembre à 15 heures. Dans une atmosphère de joie intense, la cérémonie commence par le chant de l’assemblée le psaume 118 : Rendez à Dieu l’honneur suprême… un mot d’ordre pour l’avenir. Signalons la présence des autorités des autres Églises protestantes : le pasteur M. Schyns, président du Synode de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique avec le pasteur W.-G. Thonger administrateur et futur surintendant de l’Église Méthodiste Évangélique de Belgique.

En regardant le bâtiment actuel, dites-vous bien que des femmes et des hommes de toutes conditions sociales et nationalités y ont apporté leur pierre, sauf… les pouvoirs publics ! On est encore à une certaine distance de la reconnaissance des protestants comme citoyens à part entière. À l’entrée du temple, le pavement de la galerie couverte est constitué de pierres du premier temple. Elles sont bien visibles, mais il faut baisser les yeux pour les discerner. Au bout de la galerie, la dernière pierre trahit par sa forme son origine : c’est la croix qui dominait la pointe de la façade de l’ancien temple.

La vie de la communauté se déploie par la prise de conscience progressive que le pasteur n’est pas à lui tout seul l’âme de l’action. Monsieur P. Weerts, déjà cité, va, avec toute sa famille, agir pour la vie et le développement de l’Église. Il devient le « spécialiste » de la récolte de fonds ; pas seulement pour la reconstruction du temple, mais aussi pour fournir du charbon aux plus démunis (et Dieu sait s’il y en a à l’époque) ou pour organiser une fête de Noël digne à tous les enfants et les indigents.

Grâce à cette action, plusieurs centaines de colis sont distribués, envoyés dans différentes régions du pays et jusqu’au Ruanda-Burundi ! Les concierges du temple offrent la soupe tous les dimanches, c’est ainsi que naîtra l’idée de la création d’une véritable diaconie. Dans la conception protestante, la diaconie est un service social organisé par l’Église locale (paroisse) sans distinction d’appartenance religieuse. Les paroissiens alimentent la caisse de la diaconie par leurs dons volontaires. Plus tard, à partir de 1990, une banque alimentaire complétera l’action sociale de la paroisse.

Les temps changent, les mentalités aussi. L’hostilité fait progressivement place à la tolérance. Pour la première fois, monsieur Bridoux est invité officiellement comme représentant de l’Église protestante de la ville à la cérémonie du retour au pays des premiers corps des soldats morts en Allemagne. Par sympathie pour la communauté et son évangéliste, un catholique offre une cloche. C’est elle qui, chaque dimanche, invite les fidèles à l’Action de grâce. Des rapports s’établissent avec certains membres du clergé catholique qui, prudemment, témoignent leur sympathie. La moyenne des présences au culte dominical progresse et passe de 45 à 52 adultes à la fin de l'année 1948. Dans son dernier rapport (05/01/1951), monsieur Bridoux constate que la fête de Noël marque toujours une étape importante pour la vie de la paroisse. Dieu est à l’œuvre dans les cœurs. « Nous bénissons Dieu de ce qu’Il a si bien répondu au témoignage fidèle de quelques-uns ; pour sa constante action par nous et avec nous et de nous donner ainsi de cueillir quelques fruits de sa grâce. »

Osée Bridoux fait ses adieux à la communauté le 4 mars 1951 pour devenir professeur de religion à plein temps. Il s’installera à Gilly. Son départ est ressenti péniblement, car il était fort apprécié pour sa serviabilité et sa disponibilité. Il est utile de préciser que le pasteur O. Bridoux, comme ses prédécesseurs, n’avait pour véhicule qu’une bicyclette et desservait par ce moyen, outre Namur, Sombreffe, Gembloux, Dinant, Morville, Céroux-Mousty..!

À Pâques 1951, le culte est présidé par le pasteur Jean Mascaux, fils de A . Mascaux qui desservit la paroisse pendant huit ans. Dans l’attente d’un titulaire, c’est le jeune pasteur André Vogel qui conduit la communauté. Le 8 avril 1951 à lieu la cérémonie d’installation du nouveau pasteur, monsieur Louis Lucas, diplômé de la faculté de théologie de Genève. Sous son ministère, le protestantisme sera mieux intégré à la vie de la cité.

C’est ainsi que le gouvernement provincial l’invite aux grandes cérémonies en qualité d’autorité religieuse, au même titre que l’évêque catholique du diocèse. Ce fut donc un bien grand honneur pour les protestants du namurois lorsque le pasteur L. Lucas les représenta lors de la Joyeuse Entrée du roi Baudouin à Namur. Les journaux vont citer, dans la même phrase, la présence aux cérémonies du pasteur et de l’évêque. Monsieur L. Lucas sera désormais invité à participer aux distributions des prix dans les écoles primaires et secondaires de la ville. Bref, l’on vit un véritable retournement de la situation ; faute de temps, le pasteur est contraint de décliner certaines invitations. On ose même solliciter les services du pasteur pour des événements publics importants. Voici un extrait du rapport de monsieur L. Lucas tel qu’il fut rédigé à l’époque :

« Il fallut un enterrement, celui de madame Jacques, pour voir de nos propres yeux se concrétiser la transformation radicale d’une certaine mentalité namuroise rétrograde. Tout le monde entra, y compris le gendarme de service. Le temple était « plein à craquer ». Même le couloir central était garni de gens debout. On se pressait sur les marches de l’escalier de la galerie et vestibule à l’entrée était tellement bourré que la porte ne fut pas fermée. Dans l’assemblée, on reconnaissait de « grands catholiques » et aussi de « grands libéraux ». Chacun semblait se sentir à l’aise et tous les commentaires que nous avons pu recueillir par la suite, furent à la louange des protestants. »

Quelques semaines plus tard, on demandait au pasteur un nouvel enterrement. Il s’agissait cette fois-ci d’un homme d’affaires très connu, Monsieur Adelin Lambert, qui avait « flirté » avec le protestantisme en Angleterre et en Suisse. « Nouvelle expérience bénie ! », écrit monsieur L. Lucas, « Dans le temple rempli, se trouvait rassemblés à la fois des catholiques et les dignitaires de la franc-maçonnerie. » Nouveau succès qui trouva son aboutissement au cimetière d’Andenne où le message de l’Évangile fut à nouveau délivré. Les familles en deuil, visitées et suivies par le pasteur, furent très touchées du témoignage d’affection de la communauté protestante. Il y eut cependant un grand mécontent : L’abbé Mauroy, curé de Saint-Joseph. Pourtant très amical avec le pasteur (qu’il tutoyait), affligé de constater la désertion de certains de ses paroissiens, écrivit dans son journal paroissial un article intitulé : « Sermon pour les absents » (décembre 1954). Il conclut son article en disant : « Le mal s’aggrave de génération en génération ».

Désormais, l’habitude est prise : lorsque l’Église catholique refuse des funérailles (divorce, suicide, participation à des associations dénoncées par la hiérarchie, etc.), l’on s’adresse au pasteur qui, par charité chrétienne, accepte le service, ce qui lui vaut incompréhension et inimitié de la part de certaines personnes.

De 1956 à 1959, après le départ de son collègue, le pasteur Samuel Roulin assure la consulence. Professeur de religion à temps plein, S. Roulin, cette fois équipé d’une motocyclette, assurera le bon fonctionnement des activités pour l’ensemble des communautés.

Depuis la fin de la guerre, les

responsables de l’accompagnement musical se sont attachés à la constitution

d’une chorale. ![]()

Ce projet est important, car il répond parfaitement à l’esprit de la Réforme. Si les volontaires ne manquent pas, on ne trouve pas toujours toutes les voix indispensables à la meilleure exécution des cantiques. Mais chacune et chacun y met tout son cœur et l’on verra, au fil du temps, des catholiques prêter occasionnellement leur concours. C’est ainsi qu’avant l’officialité de l’œcuménisme, des amitiés interecclésiastiques se noueront… et même un mariage se concluera (en musique naturellement) ! Il convient également de signaler que, toujours dans l’esprit de la Réforme, des prédicateurs laïques viennent épauler le pasteur, permettant par ce service de répondre aux besoins des différentes communautés. Au fil du temps, la prédication évangélique sera délivrée également par des dames qui précéderont ainsi, dans le monde protestant belge, les femmes pasteures.

Pour informer et encourager les paroissiens comme les sympathisants, il existe un bulletin paroissial stencilé et qui a pour titre ÉCLAIRER. Le dernier numéro paraîtra en octobre 1967 et sera remplacé par L’ANCRE, publié jusqu’à ce jour.

1959-1960, bref intérim assuré par le pasteur Roger Graffart. Il quittera Namur pour Liège. 1961-1964, le pasteur René Dedye est installé en qualité de titulaire des communautés de Namur et de Sart-Dames-Avelines. Progressivement, une nouvelle génération apporte sa dynamique à la vie de l’Église. Les jeunes gens et jeunes filles organisent des activités aussi récréatives qu’édifiantes et se forment au service de la paroisse auprès des enfants (école du dimanche). La catéchèse des adolescents comme des adultes est assurée régulièrement par le pasteur.

En 1964, les communautés font appel et élisent le pasteur Émile Jéquier. Il quitte La Chaux-de-Fonds (Suisse) pour s’installer à Namur. Son caractère, aussi jovial que dynamique, va conquérir le cœur de ses paroissiens. Homme d’ouverture et de progrès, le nouveau pasteur est attentif aux évolutions de son temps. Le concile Vatican II permet, désormais, des contacts prudents avec les autorités religieuses catholiques. Désormais, l’évêque entretien de bonnes relations avec le pasteur. Deux événements majeurs vont transformer les mentalités et rendre les relations entre catholiques et protestants plus fraternelles. Ce sont : « La semaine de prière pour l’unité des chrétiens » et la création des « Midis de la Bible ». Le pasteur É. Jéquier fait preuve d’audace en organisant en 1968 une rencontre hebdomadaire interconfessionnelle : Les Midis de la Bible. L’idée est de retrouver et reconnaître les bases communes qui doivent prévaloir dans les relations entre catholiques, orthodoxes et protestants. La lecture et la méditation des Saintes Écritures seront ainsi le moyen de construction progressive d’une fraternité qui, aujourd’hui encore, comble de joie les chrétiens qui y participent.

On peut difficilement comprendre qu’il ait fallu attendre si longtemps pour accomplir un geste pourtant simple, mais essentiel. C’est tout à l’honneur du pasteur É. Jéquier qui a eu cette audace, malgré des oppositions dont les moindres n’étaient pas celles de certains protestants ! Heureusement, il y a des hommes de cette trempe, de ce courage ! Maintenant, le pasteur sera appelé à donner des études bibliques dans des cercles catholiques, dans un collège et lors de retraites. Reprenant les termes du pasteur Marc Boegner et du cardinal J. M. Martin, dans la lettre-préface à l’épître aux Romains, nous affirmons que « la Bible est le lieu œcuménique par excellence où, par delà les divergences subsistantes, nous pourrons goûter la joie d’une communion croissante en Celui que Dieu a donné au monde pour nous révéler la splendeur de son amour et nous apprendre à aimer comme nous sommes aimés. »

Les cultes dominicaux sont assurés par le pasteur É. Jéquier qui, vu les nécessités, reçoit l’aide de l’aumônier militaire Mathieu Boitte et S. Roulin, professeur de religion. Des services sont également célébrés à la prison de Namur où s’organise une aumônerie régulière. Les prédicateurs laïques de la paroisse de Namur apportent leur concours pour les célébrations à Gembloux, à Seilles, à Gochenée et à Dinant.

Mais tout n’est pas fait de roses et de violettes pour le nouveau pasteur. Un clan de « purs évangéliques » l’accuse de « modernisme, d’infidélité et de complaisance avec l’Église romaine.» Ce sont l’organisation des Midis de la Bible et les bons rapports entretenus avec certains prêtres qui constituent les principaux griefs. Le rapport annuel 1966, présenté au Conseil Régional, fait état des difficultés et de la souffrance ressentie tant par le pasteur que par le Consistoire. Mais l’iniquité des critiques, contribue à resserrer les liens entre ceux qui approuvent l’esprit et les démarches pour une entente harmonieuse entre toutes les personnes qui s’inclinent devant la seigneurie du Christ. Et le rapport se termine ainsi : Namur se trouve devant des tâches ardues : renforcer son consistoire – seulement si Dieu nous donne des aides consacrées et capables – structurer la paroisse soumise à des tensions douloureuses, exercer le ministère normal et complet, avec l’aide du Seigneur. Nous demandons aux délégués, réunis dans ce Conseil Régional, de prier pour les frères et sœurs de Namur, demandant à Dieu qu’il n’y ait pas de division, et si elle existe déjà, qu’elle soit engloutie dans l’Amour et la Vérité. Hélas, les réactionnaires provoquent la rupture et vont constituer une Église « plus pure ».

Malgré la douleur, la communauté persévère dans la voie de la réconciliation fraternelle avec tous ceux qui sont attentifs à ce que l’Esprit dit à l’unique Église aujourd’hui. Des rencontres de partage et de réflexion entre prêtres et pasteurs sont à l’origine d’activités et de manifestations œcuméniques. Les problèmes et les différences de vues y sont abordés avec une totale franchise. L’évêque de Namur, Monseigneur Mathen, témoigne de son amitié en participant à la réunion organisée à l’occasion du départ du pasteur É. Jéquier. Il faut également signaler le travail remarquable et l’encouragement apporté à toutes les actions œcuméniques par l’abbé Jean Goreux.

Émile Jéquier retourne en Suisse en 1975. Il laisse un souvenir encore vivant aujourd’hui, tant parmi les catholiques que les protestants qui l’ont connu. La paroisse sera placée sous la consulence du pasteur Raoul Denis – de Seilles - jusqu’en 1977. Il passera le relai à son collègue le pasteur Lazlo Kupa. Ce dernier assurera la consulence jusqu’à la venue d’un nouveau titulaire. Ces périodes sans conducteur régulier sont toujours des temps de fragilisation de la communauté.

En juin 1977, madame Mary Charles, écrit à ses coreligionnaires, paroissiens de Namur, une lettre d’encouragement qui témoigne de la vigueur spirituelle de cette femme. Elle n’hésite pas à monter en chaire ou à accomplir tout acte ou geste qui relève de la fonction pastorale ; elle acceptera la charge de la présidence du Conseil Régional, par pur amour pour ses frères et sœurs en Christ. Madame M. Charles a fait partie des éléments d’élite qui ont constitué la richesse de leur paroisse.

Depuis 1970, l’Église Chrétienne Missionnaire Belge, pour affirmer son ancrage national et son héritage spirituel, choisit une nouvelle dénomination : Église Réformée de Belgique (E.R.B.). En 1978, elle fusionnera avec l’Église Protestante de Belgique et Gereformeerde Kerken in Belgïe pour constituer ensemble, sous l’autorité d’un seul synode, l’Église Protestante Unie de Belgique (E.P.U.B.).

1978. C’est un jeune licencié en théologie de la faculté de Bruxelles, il termine son proposanat à Jemappes, monsieur Michel Lemaire, qui est appelé par la paroisse de Namur. Grâce à lui – il arrive célibataire – la communauté va connaître son premier mariage pastoral ! (25 août 1979). Le jeune couple, éminemment sympathique, va vivifier et enrichir spirituellement la vie paroissiale. Autre excellente nouvelle : la construction d’une salle à l’arrière du temple, avec en annexe une cuisine et des toilettes. C’est Byzance !

En 1980, pour aider à la formation spirituelle et théologique des laïques, une bibliothèque – bien modeste à ses débuts – est organisée et tenue par un consistorial : monsieur Émile Herquin. En 1982, avec l’aide de nombreux amis, la communauté effectue l’achat d’une maison à Saint-Servais. Après quelques travaux, cette maison sera désormais le logement du pasteur et de sa famille ; autrement dit : il y a désormais un presbytère.

Le départ du pasteur Claude Hontoir, amène la création d’une unité de desserte : Namur – Dinant – Morville. En plus de cela, Michel Lemaire assurera la consulence de Gembloux.

L’œuvre diaconale va se développer au point de pouvoir accueillir une famille venant du Cambodge. C’est l’époque des grandes souffrances des peuples d’Asie. Un jeune couple, avec leurs deux enfants, est réfugié en Thaïlande et, par l’intermédiaire du Centre Social Protestant (Bxl), il rejoindra Namur.

![]()

L’administration communale répond positivement à la

demande d’un logement social pour cette famille, les paroissiens, avec leur

pasteur, vont accompagner les Hun Chrouy dans la découverte de notre société.

Il faut leur assurer les soins médicaux, meubler leur logement, trouver du

travail, etc. Monsieur Hun sera embauché dans une scierie à Lesve. La

communauté aura à intervenir plusieurs fois en faveur de candidats réfugiés, et

le pasteur n’hésitera pas à « mouiller sa chemise » devant le juge

pour défendre les droits de ceux qui demandent l’asile chez nous. Désormais, et

jusqu’à aujourd’hui, l’action sociale de la paroisse sera considérable ;

et toujours l’on trouvera les ressources humaines et financières pour répondre

aux besoins. La diaconie organise aussi, de manière régulière, un goûter pour

les personnes du troisième âge. Outre la collation, il y a également un moment

de découverte par la présentation d’un film, la présentation d’une activité

professionnelle, artisanale, etc.

L’administration communale répond positivement à la

demande d’un logement social pour cette famille, les paroissiens, avec leur

pasteur, vont accompagner les Hun Chrouy dans la découverte de notre société.

Il faut leur assurer les soins médicaux, meubler leur logement, trouver du

travail, etc. Monsieur Hun sera embauché dans une scierie à Lesve. La

communauté aura à intervenir plusieurs fois en faveur de candidats réfugiés, et

le pasteur n’hésitera pas à « mouiller sa chemise » devant le juge

pour défendre les droits de ceux qui demandent l’asile chez nous. Désormais, et

jusqu’à aujourd’hui, l’action sociale de la paroisse sera considérable ;

et toujours l’on trouvera les ressources humaines et financières pour répondre

aux besoins. La diaconie organise aussi, de manière régulière, un goûter pour

les personnes du troisième âge. Outre la collation, il y a également un moment

de découverte par la présentation d’un film, la présentation d’une activité

professionnelle, artisanale, etc.

Évolution de notre société : au culte dominical, il y a une bonne dizaine de nationalités représentées. Avec le temps, ce sont les Africains qui constitueront le groupe le plus important.

En 1988, la paroisse obtient la reconnaissance officielle par les pouvoirs publics. C’est une nouvelle étape dans l’évolution de la vie paroissiale, mais c’est surtout un grand encouragement moral : désormais, les protestants sont totalement égaux avec les autres communautés religieuses. C’est aussi l’année du départ de Michel Lemaire qui s’engage dans un ministère spécialisé en Suisse. Le Conseil de District demande au pasteur de Farciennes et Gilly, Pierre J. De Landtsheer, d’assurer la consulence.

![]()

Juillet

1989. Après élection par l’Assemblée d’Église, le pasteur P. De Landtsheer s’installe avec sa famille au presbytère, rue Derenne-Deldinne.

Sous son ministère, il y aura nécessité d’élargir le champ d’activité de la diaconie. En effet, le nombre de chômeurs comme de demandeurs d'asile ne fait qu'augmenter.

On va donc créer une banque alimentaire, mais aussi offrir un service de prêt

d’argent sans intérêt. La catéchèse des jeunes est organisée en fonction de la

dispersion des familles ; ce sera donc un véritable « service à

domicile ».

Juillet

1989. Après élection par l’Assemblée d’Église, le pasteur P. De Landtsheer s’installe avec sa famille au presbytère, rue Derenne-Deldinne.

Sous son ministère, il y aura nécessité d’élargir le champ d’activité de la diaconie. En effet, le nombre de chômeurs comme de demandeurs d'asile ne fait qu'augmenter.

On va donc créer une banque alimentaire, mais aussi offrir un service de prêt

d’argent sans intérêt. La catéchèse des jeunes est organisée en fonction de la

dispersion des familles ; ce sera donc un véritable « service à

domicile ».

Pendant une dizaine d’années, les chrétiens réformés participeront à l’Exposition Officielle de Namur organisée par le bureau économique de la province. Entre les bouteilles de vin, les saucissons et les machines à coudre, un magnifique stand, fabrication maison, propose des ouvrages de spiritualité ou de théologie ; il sert également de lieu de dialogue sympathique avec tous ceux que notre présence en ce lieu intrigue. En 1993, création de l’École John Wesley, pour la formation des lecteurs et prédicateurs laïcs.

Pour consolider les liens entre les membres de la communauté, chaque année, à la fin du mois de juin, une Fête de l’Église clôture l’année académique par un bon repas suivi d’un moment récréatif, souvent en musique. À la fin de l’été, une retraite (joyeuse !) les rassemble sur un thème spirituel. Les démarches œcuméniques se poursuivent, les liens fraternels se renforcent, Les Midis de la Bible continuent à rassembler des passionnés, avec cette particularité qu’il y a bien souvent plus de catholiques et orthodoxes… que de protestants !

Des travaux importants sont mis en chantier : chauffage central au presbytère, toitures du presbytère, du temple et de la résidence sociale mise à la disposition de familles nécessiteuses. Le parquet du temple, vermoulu et devenu dangereux, sera remplacé, les travaux étant financés par les moines l’Abbaye de Rochefort. Un bel exemple d’œcuménisme pratique ! Pour mieux comprendre et apprécier les différentes confessions chrétiennes, le pasteur fera plusieurs séjours à l’abbaye de Chevetogne, amicalement accueilli et conseillé par le Père Thaddée.

![]()

Arrivé à l’âge de la retraite, le 31 décembre 2003, P. De Landtsheer cède le flambeau au nouvel élu de l’Assemblée d’Église : le pasteur Luc Lukusa, né au Congo (RDC), à Lubumbashi. Il a exercé son ministère à Pâturages et à Chimay avant de nous rejoindre avec sa (grande) famille.

Outre la charge pastorale, L. Lukusa enseigne à l’I.B.B.. Il lui appartient désormais de continuer l’œuvre dans la fidélité à son héritage et dans la conscience du besoin spirituel de la population de notre bonne ville de Namur !

X X X

L’histoire ne s’arrête pas ici, l’Église Protestante de Namur a un avenir. Il appartient à tous ceux qui la constituent d'en être conscients et de s’y engager sans crainte. L’exemple de courage et de fidélité de ceux qui les ont précédés, doit les inciter à œuvrer avec persévérance les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin (Heb 12.2).

Soli Deo gloria !

Table des matières

II. La Réforme dans le namurois

A. Les garnisons de la Barrière

E. La première Guerre mondiale

G. La deuxième Guerre mondiale

L’auteur remercie :

-- Messieurs les Professeurs Hugh R. BOUDIN et Émile M. BRAEKMAN dont les ouvrages historiques ont servi, en partie, à la réalisation du présent travail.

-- La Société d’Histoire du Protestantisme Belge.

-- Les Archives du Royaume.

-- La bibliothèque Jules Parant à Saint-Servais.

-- Monsieur Jean-Louis STILMANT, membre du Consistoire.

-- Madame Mathilde HONNAY.

-- Monsieur Émile BROUETTE, docteur en philosophie et lettres.

-- Mesdames Mathilde CHAMPAGNE-WEERTS et Yvonne LEDENT-DALECHAMPS, pour leur témoignage verbal.

-- Toutes celles et ceux qui ont eu la bonne idée de laisser quelques traces de la vie de la communauté protestante à Namur.

-- Le Consistoire de l’Église protestante de Namur qui a confié à votre serviteur le soin de réaliser cet historique.

L’auteur déplore :

-- La disparition de certains documents (un incendie et beaucoup de négligences).

-- L’absence de classement des documents, et le fait que, dans plusieurs rapports, des pages manquent.

L’auteur suggère :

-- La création d’un poste d’archiviste de la paroisse. Cette personne aurait le privilège de la mise à jour et du classement de tous les documents ainsi que de la continuation de l’historique.

L’auteur recommande la lecture des ouvrages :

-- Histoire du Protestantisme Belge, rédigés par H. BOUDIN et E. BRAEKMAN.

-- Histoire du Protestantisme en Belgique.

La Réformation en Belgique au 16me siècle. Pasteur Robert COLLINET.

-- De Colomban aux Gueux. Émile TRACHSEL.

Renseignements auprès de la Société Royale d’Histoire du Protestantisme Belge,

avenue Lacomblé 60/12, à 1030 Bruxelles. 02/734 21 83